Inclusión, mérito y eficiencia: un nuevo equilibro para el Sistema de Admisión Escolar

Inclusión, mérito y eficiencia: un nuevo equilibro para el Sistema de Admisión Escolar

Por: Sylvia Eyzaguirre, investigadora senior CEP

A propósito de las recomendaciones entregadas por la Mesa Técnica para perfeccionar el SAE, aquí se analizan tres propuestas que apuntan a encontrar el equilibrio entre mérito e inclusión a la hora de asignar las vacantes. Esto, sin perder eficiencia.

En el marco de la aprobación de la Ley de Presupuestos del Sector Público 2025, el ministro de Educación se comprometió a convocar a una Mesa Técnica para “identificar medidas de optimización y mejora al Sistema de Admisión Escolar”. El 7 de abril, la Mesa Técnica, la cual me tocó presidir, entregó su informe con propuestas de mejoras al SAE. Dichas propuestas establecen un nuevo equilibrio que permite, por una parte, conciliar mejor la valoración del rendimiento académico con el principio de inclusión y, por otra, avanzar en descentralizar la toma de decisiones, entregando más atribuciones a los sostenedores, sin renunciar a la eficiencia que presenta un sistema de asignación centralizado.

Este nuevo equilibrio se enmarca dentro de los principios y valores que inspiran a la Ley de Inclusión, tales como terminar con todo tipo de discriminación arbitraria, la equidad, inclusión, eficiencia y transparencia.

A continuación, analizaremos la tensión entre inclusión y mérito, y cómo la Mesa Técnica buscó responder a la demanda ciudadana por un mayor reconocimiento a la trayectoria académica, resguardando al mismo tiempo la inclusión y la equidad del sistema escolar financiado por el Estado.

Inclusión y mérito

Una de las críticas más frecuentes que se le hace al SAE tiene relación con la falta de reconocimiento al rendimiento académico de los estudiantes en la enseñanza media. Hay quienes consideran injusto que el único criterio para asignar vacantes escasas por su alta demanda sea el azar y no el esfuerzo o talento de los estudiantes. La selección por rendimiento académico apela a una cuestión de justicia y ello es relevante, toda vez que la legitimidad del sistema descansa en buena medida en la percepción de justo que se tenga de él (ver Para Profundizar 1).

La pregunta que nos convoca, entonces, es ¿cómo deben ser distribuidas las vacantes de enseñanza media que tienen sobredemanda para que dicha distribución sea considerada justa?

Por una parte, el SAE elimina la discrecionalidad arbitraria y, por otra, no aplica un criterio igualitario a rajatabla, sino que reconoce ciertas condiciones a priorizar, a saber, i) se privilegia a los hermanos facilitando así la gestión familiar, ii) a los alumnos prioritarios (15%) dado el alto nivel de segregación, iii) a los hijos de los funcionarios de los establecimientos escolares y iv) a los exalumnos que no han sido expulsados.

Una vez asignados los postulantes que cumplen con estos criterios de priorización y en el caso de que aún queden vacantes sin asignar se aplica el criterio aleatorio. La idea es asegurar igualdad de oportunidades entre los postulantes.

Para el igualitarismo de la suerte y, en particular, para la filósofa Elizabeth Anderson, las diferencias en la distribución de los bienes son justas en la medida que respondan al esfuerzo y no al azar. Para esta corriente sería justo premiar el rendimiento académico de los estudiantes cuando dicho rendimiento sea fruto del esfuerzo. He aquí el punto crítico de la cuestión. ¿Cómo saber si el rendimiento académico de un estudiante es producto del esfuerzo personal (mérito) y no del nivel socioeconómico de los padres u otras condiciones azarosas?

Si miramos los datos que nos entregan las pruebas estandarizadas como el SIMCE o la PAES, advertimos que el resultado en dichas pruebas está altamente correlacionado con el nivel socioeconómico de las familias de los estudiantes. En 2024, la diferencia promedio en la prueba de Lectura del SIMCE de 4° básico entre el grupo de nivel socioeconómico bajo y alto fue de casi 50 puntos, ¡equivalente a una desviación estándar! ¿Qué mérito hay en estos resultados?

Precisamente esa realidad fue la que llevó, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, a eliminar prácticamente todo reconocimiento al rendimiento académico. Sin embargo, no debemos dejarnos llevar por la tiranía de los promedios, que esconden la complejidad de la realidad. Si se analizan los resultados SIMCE de los estudiantes por nivel socioeconómico, encontramos una enorme heterogeneidad en cada grupo.

Entre los estudiantes de nivel socioeconómico bajo hay alumnos que logran un alto rendimiento en la prueba, así como en el nivel socioeconómico alto hay también quienes obtienen un bajo rendimiento (ver Para Profundizar 2). De hecho, la heterogeneidad de resultados es mayor al interior de los establecimientos que entre establecimientos. A partir de los resultados en las pruebas estandarizadas no podemos concluir que no exista el mérito. Por el contrario, nos confirma que sí lo hay; pero debemos ser precavidos en la interpretación de estos datos, toda vez que advertimos que el nivel socioeconómico también incide y bastante.

Esta tensión entre mérito e inclusión fue una de las cuestiones centrales que abordó la Mesa Técnica y se ve reflejado en las siguientes tres recomendaciones:

- Aumentar a 50% el porcentaje de alumnos prioritarios en el segundo criterio de priorización obligatorio.

- Crear un criterio voluntario de priorización que permita a todos los establecimientos, que así lo deseen, priorizar a partir de 7° básico a los estudiantes que pertenezcan al 5% de mejor rendimiento académico de su establecimiento de origen.

- Fortalecer los Liceos de Alta Exigencia Académica.

A continuación, analizaré cada una de las recomendaciones en función del principio que la inspira y los efectos que conllevan en términos de asignación.

Avanzar en inclusión

Actualmente, el segundo criterio de priorización para asignar vacantes con sobredemanda tiene por fin favorecer la inclusión en el sistema escolar, que era uno de los objetivos fundamentales de la Ley de Inclusión.

Dada la alta segregación del sistema escolar, el segundo criterio de priorización busca favorecer a los estudiantes prioritarios. Sin embargo, este no ha tenido efecto en inclusión, pues el umbral que se estableció (15%) es excesivamente bajo (la matrícula de alumnos prioritarios corresponde al 73% de la matrícula total del sector financiado por el Estado).

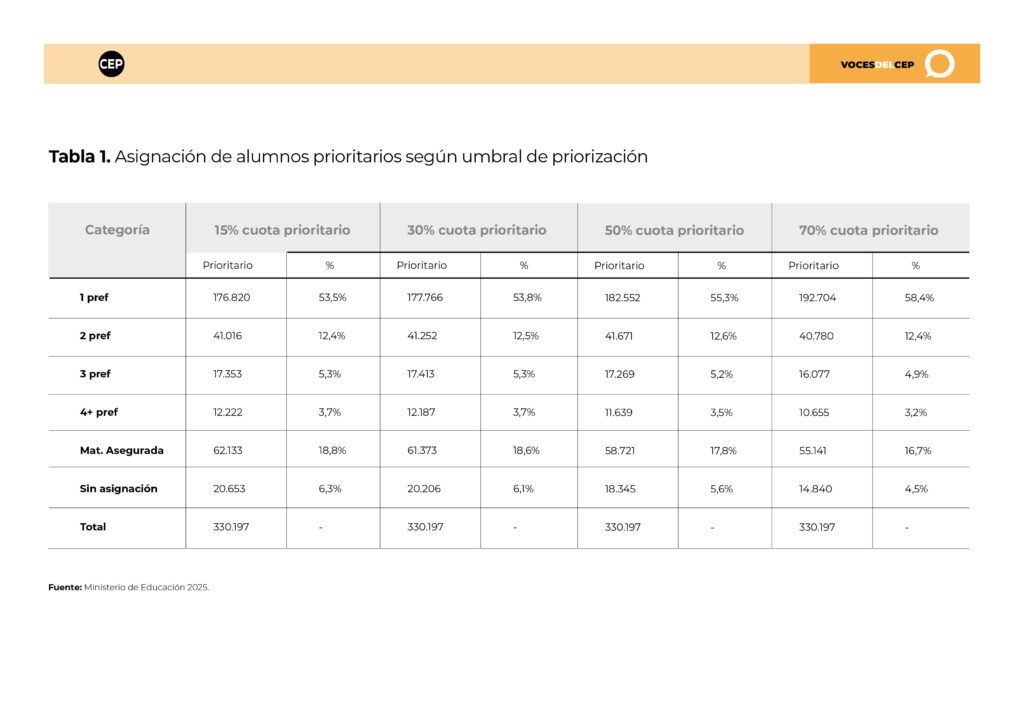

En esa línea, la Mesa Técnica recomendó aumentar dicho porcentaje a 50% para que efectivamente opere este criterio de priorización. Si analizamos el efecto de esta medida, advertimos que la asignación de alumnos prioritarios aumenta en los establecimientos con copago, precisamente donde los alumnos prioritarios se encuentran subrepresentados. Con todo, el efecto es marginal, con variaciones cercanas al 1%. El porcentaje de alumnos prioritarios asignados a su primera preferencia aumenta de 53,5% a 55,3% y los alumnos prioritarios que quedan sin asignar disminuyen en 0,7 p.p. (ver Tabla 1).

(Puedes ver la figura en mayor detalle haciendo clic aquí)

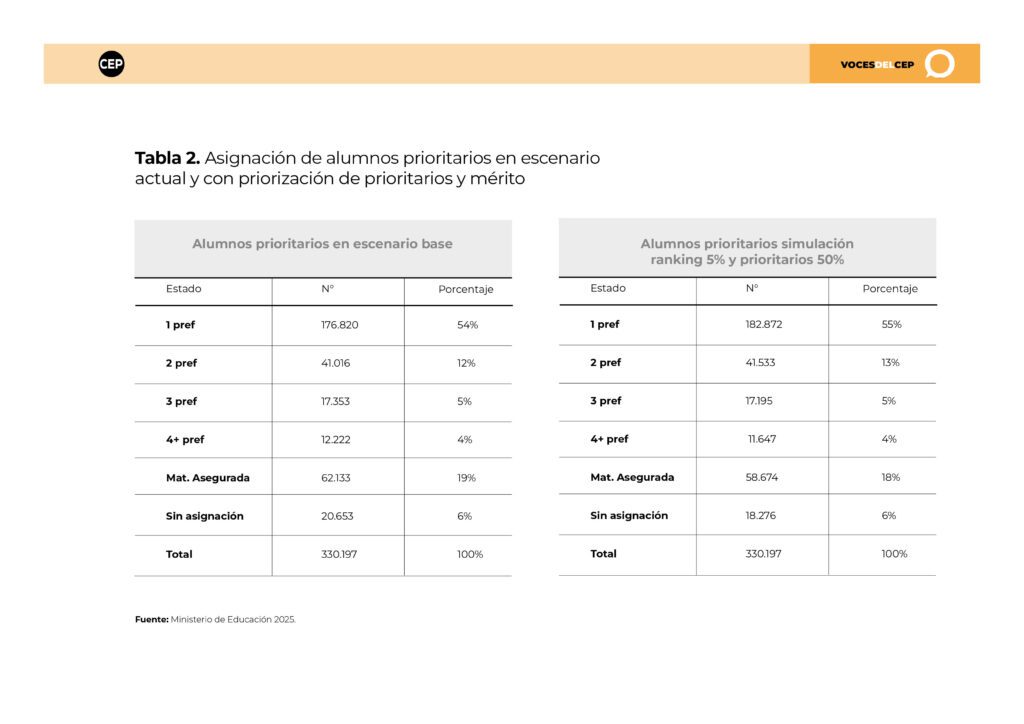

En la Tabla 2 se presentan los resultados de la asignación de alumnos prioritarios en un escenario donde se prioriza al 50% de ese grupo y se premia también el rendimiento académico en enseñanza media, priorizando a quienes se ubican en el 5% superior del ranking de su colegio.

(Puedes ver la figura en mayor detalle haciendo clic aquí)

Considerando ambas condiciones, observamos que priorizar hasta el 50% de estudiantes prioritarios tiene un efecto positivo. La asignación de estos a su primera y segunda preferencia aumenta en 1 p.p., en las otras asignaciones las diferencias son menores a 1 p.p. El total de beneficiarios bordearía los 6.500 estudiantes.

Si bien este aumento en el porcentaje del segundo criterio de priorización busca beneficiar a los estudiantes prioritarios y con ello avanzar en inclusión, los efectos encontrados son muy marginales. Esto se debe a que las barreras para una mayor inclusión no están por el lado de la oferta, fenómeno que fue atisbado tempranamente por Gallego y Hernando (2009), sino por el lado de la demanda, ya sea por la segregación residencial o a la autoselección. Ello se ve reforzado por los diferentes estudios que encuentran que el SAE no ha tenido un impacto en inclusión (Eyzaguirre et al. 2019, Honey y Carrasco 2022, Kutscher, Nath y Urzúa 2023, Elacqua y Kutscher 2023).

Reconocimiento al mérito

La segunda recomendación tiene por objeto premiar el rendimiento académico del estudiante a partir de la enseñanza media. La Mesa Técnica definió alto rendimiento académico el pertenecer al 5% superior de desempeño académico en el establecimiento de origen. Este porcentaje no es antojadizo, sino que busca optimizar el beneficio a quienes tienen buen rendimiento al mismo tiempo de no afectar negativamente la eficiencia y la inclusión del sistema.

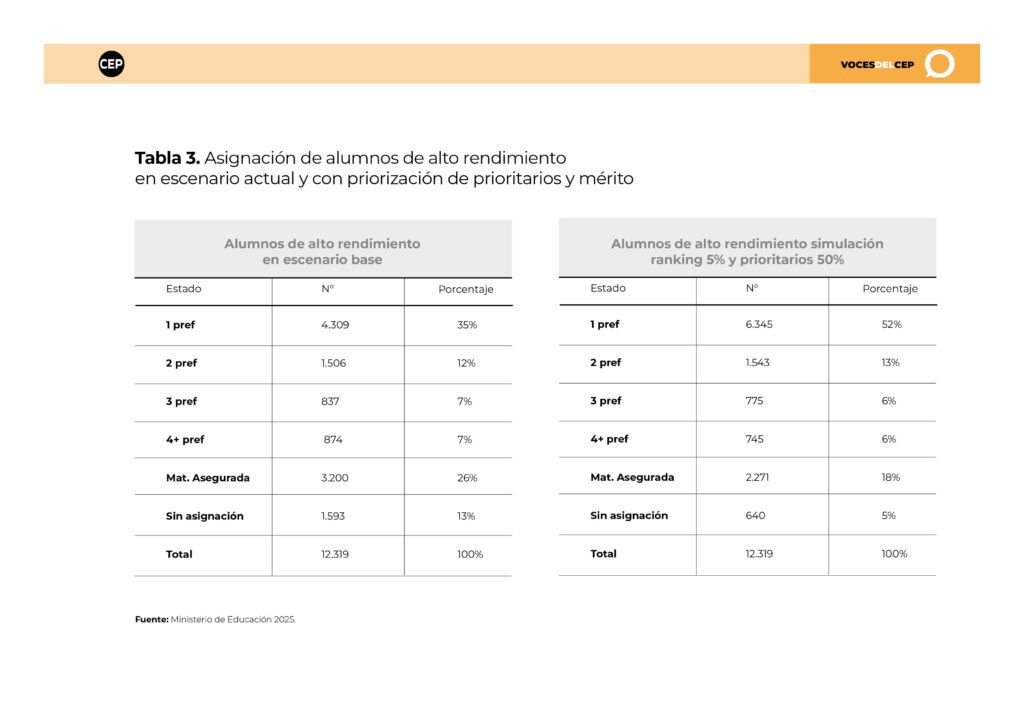

Los datos de 2024 muestran que los potenciales beneficiarios eran 12.139 estudiantes, que corresponden al 2% del total de postulantes en enseñanza media. Las simulaciones del Ministerio de Educación muestran que, si se hubiese aplicado este criterio de priorización en todos los cursos de enseñanza media con sobre demanda junto con el criterio de priorizar al 50% de alumnos vulnerables, los alumnos de alto rendimiento asignados a su primera preferencia hubieran aumentado de 35% a 52% y hubieran disminuido de 13% a 5% los que quedarían sin asignar. El total de alumnos beneficiados serían cerca de dos mil estudiantes, como se aprecia en la Tabla 3.

(Puedes ver la figura en mayor detalle haciendo clic aquí)

Como se puede ver, el aumento del porcentaje de los estudiantes prioritarios y la introducción del premio al mérito en enseñanza media tienen un impacto positivo (inclusión y mérito), aunque discreto. Si bien los porcentajes utilizados por la Mesa Técnica son conservadores, ellos buscan resguardar otros valores como el de la eficiencia.

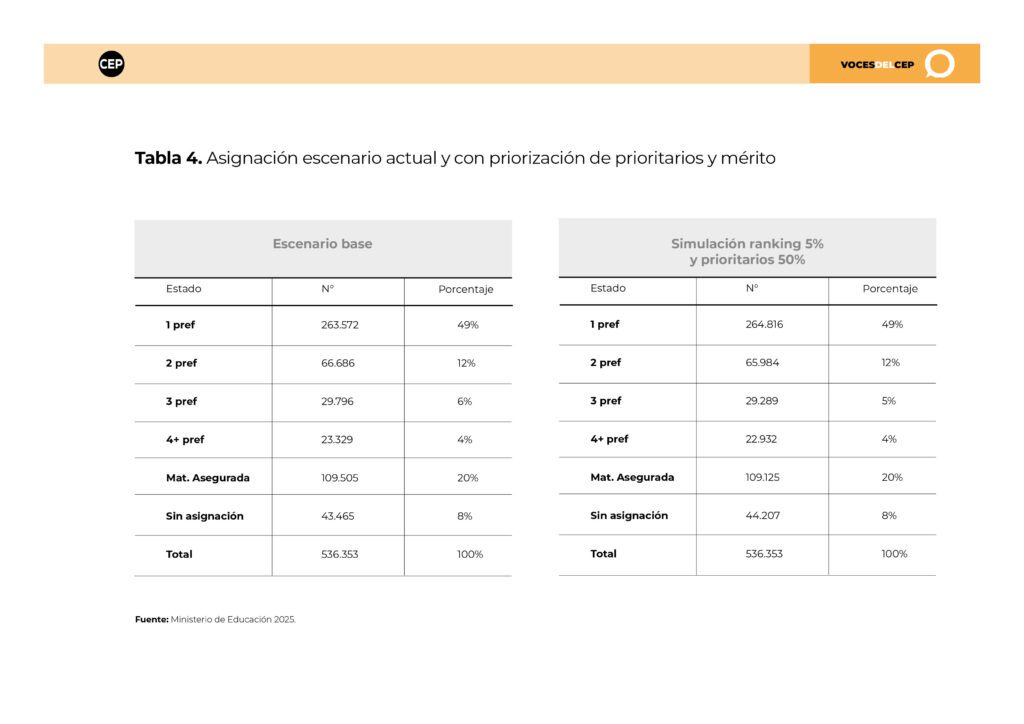

En la Tabla 4 se muestran las variaciones en las asignaciones de las distintas preferencias para el total de postulantes en el escenario actual y en el que contempla ambas recomendaciones. Las variaciones son casi todas menores al 1%. Sin embargo, se advierte que, así como aumenta marginalmente los postulantes asignados a primera preferencia, también lo hacen quienes quedan sin asignar. Ambos criterios de priorización tienen un efecto negativo, aunque mínimo, en el porcentaje de no asignados, de ahí que sea prudente acotar los efectos de ambas recomendaciones.

(Puedes ver la figura en mayor detalle haciendo clic aquí)

Liceos de Alta Exigencia Académica

La tercera recomendación busca fortalecer los Liceos de Alta Exigencia Académica. Antes de la implementación del SAE existían 36 liceos en esta categoría, actualmente solo quedan cuatro. Estos establecimientos eran reconocidos a nivel nacional por su alto rendimiento académico, logrando posicionar a jóvenes de bajos recursos en las carreras y universidades más selectivas del país. Las principales críticas a estos establecimientos eran que no agregaban valor a sus estudiantes, pues sus buenos resultados se debían exclusivamente a su talento, y que la selección que realizaban era perjudicial para el resto del sistema escolar, pues los alumnos eran perjudicados al privarlos del efecto par que generan los compañeros de alto rendimiento.

La evidencia internacional no es clara respecto de los beneficios de los liceos de alta exigencia académica. Existen estudios que apuntan a que este tipo de establecimientos agregan valor (Pop-Elches y Urquiola 2011, Jackson 2010), especialmente en países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Otras investigaciones, en cambio, no encuentran ningún efecto (Angrist y Rokkanen 2015, Abdulkkadiroglu, Angrist y Pathak 2011, Clark 2007).

Más oscura aún es la evidencia sobre el efecto que tendrían estos establecimientos en el sistema en su conjunto. Los datos sobre el efecto de los liceos de alta exigencia para Chile son bastante pobres. El mejor estudio al respecto es de Bucarey et al. (2014), que revela que asistir al Instituto Nacional tiene un efecto positivo de 0,25 desviaciones estándar adicionales en el promedio de la prueba de selección universitaria (PSU). Esos resultados son válidos solo para la generación considerada y para ese establecimiento, no siendo extrapolables al resto de colegios de alta exigencia académica.

Si miramos los últimos resultados de la prueba para acceder a la educación superior (PAES), observamos que el porcentaje de alumnos de establecimientos financiados por el Estado que logra ubicarse en el decil de mejores puntajes ha disminuido en el tiempo, creciendo el porcentaje de alumnos de colegios particulares que se ubican en dicho decil. Esa disminución de alumnos del sector financiado por el Estado coincide con la baja de estudiantes de los Liceos de Alta Exigencia Académica que lograban posicionarse en dicho decil. Aun cuando no se puede establecer una relación causal entre ambos fenómenos, sí se puede afirmar a partir de los datos que no se observa una mejora en el rendimiento de los estudiantes de liceos públicos en la PAES, así como tampoco del sector particular subvencionado (Eyzaguirre y Guzmán 2024) (ver Para Profundizar 3).

La Mesa Técnica de forma unánime sugiere fortalecer estos proyectos educativos. La mayoría de sus integrantes se inclinó por establecer un techo a la selección de 80% de la matrícula, considerablemente más que el límite actual que solo permite un máximo de 30%. Asimismo, la mayoría sugiere no usar pruebas sino únicamente el ranking de las notas del colegio de origen por eventuales efectos adversos en la salud mental de los estudiantes. Atendiendo a la alta correlación entre rendimiento académico y nivel socioeconómico, se sugiere que este tipo de establecimientos tenga al menos 40% de alumnos prioritarios.

Un grupo minoritario, incluyéndome, propuso que no hubiera tope para la selección y que esta quedará a discreción del sostenedor. También planteamos dar libertad a los sostenedores para elegir sus mecanismos de selección, los que pueden ser una combinación de pruebas de conocimientos y ranking de notas, dada la evidencia sobre su mayor grado de predictibilidad.

Por otra parte, se mantienen los actuales requisitos para ser Liceo de Alta Exigencia, que incorpora a los colegios particulares subvencionados, pero se recomienda crear criterios más flexibles para la creación de establecimientos nuevos, cuyo proyecto educativo sea de alta exigencia, y para los liceos de alta exigencia históricos que hoy no estén cumpliendo con todos los requisitos.

Estas tres recomendaciones deben pensarse como una unidad, pues buscan dar una respuesta integral a la tensión entre mérito e inclusión, ofreciendo un nuevo equilibrio entre ambos valores.

Finalmente, es importante resaltar que para avanzar hacia este nuevo equilibrio la política estatal debe ser coherente. Antes que el SAE, la introducción del ranking de notas perjudicó especialmente a los Liceos de Alta Exigencia Académica. El supuesto sobre el cual se sustenta la política del ranking no se sostiene con los Liceos de Alta Exigencia, de ahí que sea necesario revisar la aplicabilidad de este instrumento a los alumnos de estos establecimientos si se decide fortalecer estos proyectos educativos.

Referencias

Abdulkkadiroglu, A., Angrist, J. y Pathak, P. (2011). “The Elite Ilusion: Achievement Effects at Boston and New York Exam Schools”. Working Paper 17264, NBER.

Angrist, J. y Rokkanen, M. (2015). “Wanna Get Away? Regression Discontinuity Estimation of Exam School Effects Away from the Cutoff”. Journal of the American Statistical Association, 110 (512): 1.331-1.344.

Bucarey, A., Jorquera, M., Muñoz, P. y Urzúa, S. (2014). “El efecto del Instituto Nacional. Evidencia a partir de un diseño de regresión discontinua”. Estudios Públicos 133: 37-68.

Clark, D. (2007). “Selective Schools and Academic Achievement”. Institute for the Study of Labor (IZA). Working Paper N° 3182.

Elacqua, G. y Kutscher, M. (2023). “Navigating Centralized Admissions: The Role of Parental Preferences in School Segregation in Chile”. IDB Working paper N° IDB-WP-01564.

Eyzaguirre, S. y Guzmán, I. (2024). “Fin de los Liceos Emblemáticos”. Puntos de Referencia N° 685. Centro de Estudios Públicos.

Eyzaguirre, S., Hernando, A., Razmilic, S., Blanco, N., Figueroa, N., Table, F. e Icaran, R. (2019). “¿Qué explica las diferencias socioeconómicas en las preferencias escolares?”. Puntos de Referencia N° 514. Centro de Estudios Públicos.

Gallego, F. y Hernando, A. (2009). “School Choice in Chile: Looking at the Demand Side”. Documento de Trabajo IE-PUC, N° 356.

Honey, N. y Carrasco, A. (2022). A New Admission System in Chile and its Foreseen Moderate Impact on Access for Low-Income Students. Educational Evaluation and Policy Analysis 45 (1): 108-133.

Jackson, C. K. (2010). “Do studentes benefit from attending better schools? Evidence from rule-based student assignments in Trinidad and Tobago”. Economic Journal, 120 (549): 1.399-1.429.

Kutscher, M., Nath, S. y Urzúa, S. (2023). Centralized admission systems and school segregation: Evidence form a national reform. Journal of Public Economics 221: 104863.

Pop-Elches, C. y Urquiola, M. (2011). “Going to a better school: effects and behavioral responses”. Working Paper 16886, National Bureau of Economic Research.

Sobre la autora

Sylvia Eyzaguirre es licenciada en Filosofía por la Universidad de Chile y doctora en la misma disciplina por la Universidad Albert-Ludwig de Freiburg, Alemania. Actualmente, se desempeña como investigadora senior del Centro de Estudios Públicos (CEP) y es miembro del Consejo Nacional de Educación. Fue presidenta de la Mesa Técnica convocada por el Ministerio de Educación para perfeccionar el Sistema de Admisión Escolar (SAE).

1. El valor del mérito en la opinión pública

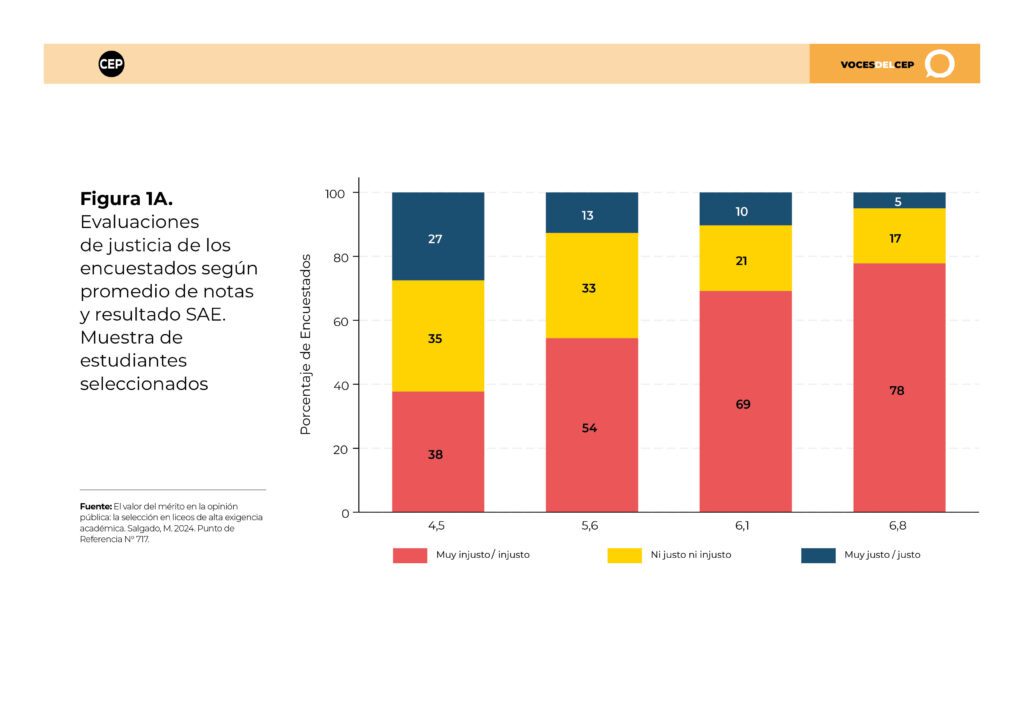

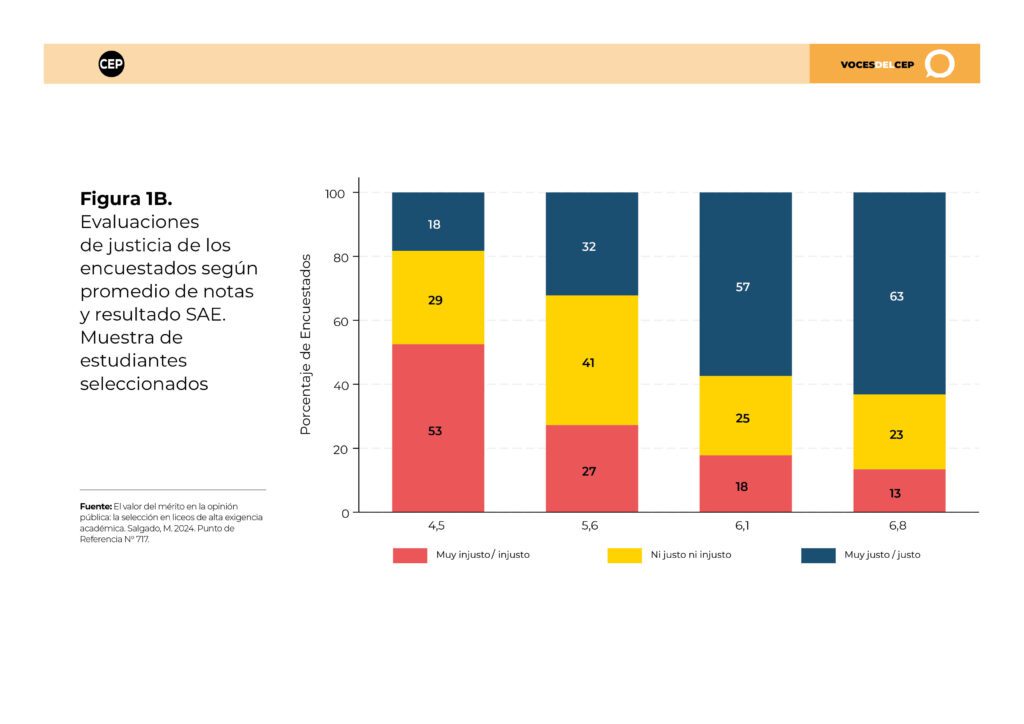

¿La opinión pública valora el rendimiento académico? Según Salgado (2024), la respuesta es afirmativa para los liceos de alta exigencia académica. A partir de un estudio experimental, incluido en la Encuesta CEP N° 91, el autor explora qué factores son considerados justos por la ciudadanía al juzgar la asignación a establecimientos escolares de alta exigencia.

Uno de los hallazgos centrales es que el rendimiento académico —medido por el promedio de notas— es el principal aspecto que influye en la percepción de justicia. Por ejemplo, la Figura 1A muestra cómo cambia la opinión de las personas cuando un estudiante con distintos promedios de notas no es admitido en un colegio de alta exigencia. El 78% de los encuestados considera injusto que un alumno con promedio 6,8 no quede asignado a este tipo de establecimientos, mientras que sólo el 38% considera esta situación injusta cuando se trata de un alumno con promedio 4,5.

La Figura 1B refuerza esta idea desde otro ángulo: cuando un estudiante con promedio 6,8 es seleccionado, el 63% de los encuestados considera que la decisión fue justa. En cambio, sólo el 18% considera justa esta situación si el promedio del estudiante seleccionado es 4,5. Estos resultados sugieren que, para una parte importante de la ciudadanía, el mérito académico sigue siendo un criterio relevante —y legítimo— al momento de asignar vacantes escolares en liceos de alta exigencia.

(Puedes ver la tabla en mayor detalle haciendo clic aquí)

(Puedes ver la tabla en mayor detalle haciendo clic aquí)

2. Heterogeneidad en los puntajes SIMCE por nivel socioeconómico

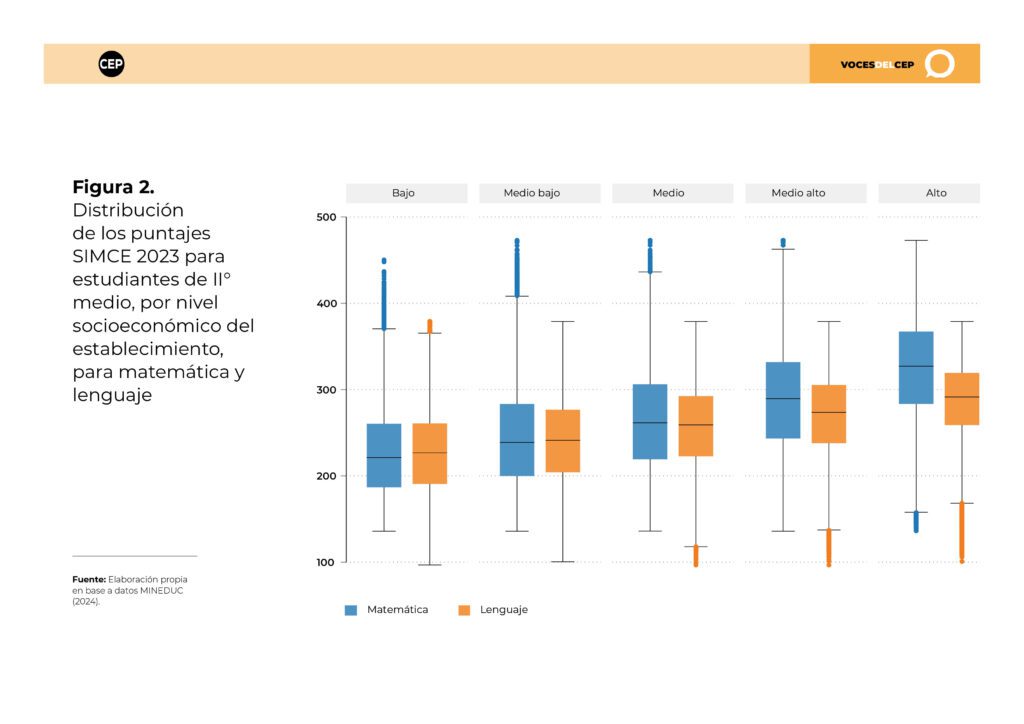

Los estudiantes que asisten a establecimientos educacionales de nivel socioeconómico alto suelen obtener, en promedio, mejores resultados en el SIMCE, tanto en matemática como en lenguaje, en comparación con quienes asisten a escuelas de nivel socioeconómico más bajo. Ahora bien, aunque esta diferencia promedio es importante y estadísticamente significativa, no cuenta toda la historia. Este tipo de análisis puede esconder la variabilidad que existe dentro de cada grupo: es decir, puede haber estudiantes con puntajes muy altos en escuelas de bajo rendimiento y, al mismo tiempo, estudiantes con puntajes bajos en colegios de alto nivel socioeconómico.

La Figura 2 muestra esta variabilidad mediante diagramas de caja. En ellos se destacan tres elementos: i) la mediana, marcada por una línea horizontal dentro de cada caja, ii) el rango intercuartílico —es decir, el 50% central de los puntajes— representado por las cajas pintadas, y iii) la dispersión entre los percentiles 5 y 95, indicada por las líneas o «bigotes» que se extienden por fuera de las cajas. Además de ello, los puntos que se encuentran por fuera indican la presencia de outliers. Es decir, observaciones atípicas sobre el percentil 95 o debajo del percentil 5.

Como se aprecia en la figura, a mayor nivel socioeconómico del establecimiento, la distribución de los puntajes tiende a desplazarse hacia valores más altos. No obstante, persiste una notable heterogeneidad: se observa una proporción significativa de estudiantes de nivel socioeconómico alto con puntajes bajos, y también —aunque en menor medida— estudiantes de nivel socioeconómico bajo que logran puntajes altos.

(Puedes ver la figura en mayor detalle haciendo clic aquí)

3. La caída en el rendimiento académico de los Liceos de Excelencia

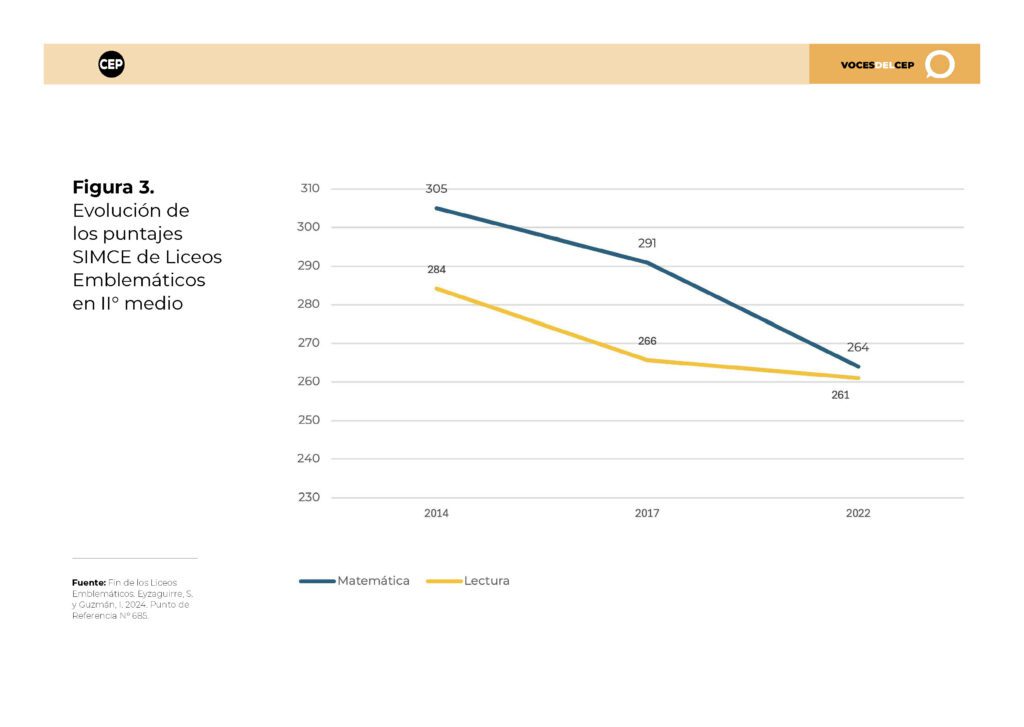

Eyzaguirre y Guzmán (2024) examinan la evolución del rendimiento académico en los Liceos Emblemáticos tras la entrada en vigor de la Ley de Inclusión. Sus hallazgos son contundentes: entre 2014 y 2022, los estudiantes de estos liceos registraron una caída de 41 puntos en la prueba SIMCE de matemáticas y de 23 puntos en la de lectura, como se evidencia en la Figura 3. Estas cifras equivalen a una disminución de 0,82 y 0,47 desviaciones estándar, respectivamente. En términos más concretos, esto representa una pérdida de más de un año y medio de aprendizaje en matemáticas y casi un año en lectura.

Sin duda alguna, lo más inquietante de los resultados que muestran los autores es que este retroceso no puede atribuirse al cierre de escuelas durante la pandemia. Por un lado, porque la mayor parte de la caída en el SIMCE ocurre antes del COVID-19, entre 2014 y 2018. Y por otro, porque la magnitud del descenso en estos liceos supera con creces la tendencia general: es 3,4 veces mayor que la del resto de los estudiantes en matemática, y 2,6 veces mayor en lectura. El fenómeno, por tanto, parece tener raíces más profundas y complejas que un simple efecto coyuntural.

(Puedes ver la figura en mayor detalle haciendo clic aquí)

Leer más:

- Capítulo ‘Igualdad de acceso: reformulando la admisión escolar’ escrito por Sylvia Eyzaguirre, Javiera Gazmuri y César Gamarra, libro ‘Reprobado. Una década perdida en educación’ — María Paz Arzola (ed.).

- Columna ‘Equidad, mérito y eficiencia para el SAE’ – Sylvia Eyzaguirre.

- Punto de Referencia N° 514 ‘¿Qué explica las diferencias socioeconómicas en las preferencias escolares?’ – Sylvia Eyzaguirre, Andrés Hernando, Slaven Razmilic, Nicolás Blanco, Nicolás Figueroa, Francisco Tagle y Rodrigo Icaran.

- Punto de Referencia N°685 ‘Fin de los Liceos Emblemáticos’ – Sylvia Eyzaguirre e Isaí Guzmán.

- Punto de Referencia N°713 ‘Derribando mitos sobre el nuevo Sistema de Admisión Escolar’ – Sylvia Eyzaguirre y César Gamarra.

0 Comments