Mario Vargas Llosa (1936-2025)

Mario Vargas Llosa (1936-2025)

Carlos Peña: “Escribir era, pues, un acto político y no cabía más que responsabilizarse por él: el escritor estaba condenado a la responsabilidad y eludirla equivalía a querer saltar fuera de la propia sombra”.

Hay que retroceder al menos cuatro o cinco décadas, y volver al momento en que estaban vivos Sartre o Russell, para encontrar a otro intelectual que se le asemeje en el rango de sus preocupaciones, la amplitud de los géneros que cultivó, la influencia que alcanzó y el talento que anega sus páginas y que él, una y otra vez, exhibió con la naturalidad de quien respira. Por eso puede afirmarse que Mario Vargas Llosa representa, en la cultura contemporánea, como ningún otro, la figura del intelectual público, alguien que se ejercita en el ámbito de la cultura e interviene en los debates de su tiempo, no animado por el deseo de exhibir su erudición o sus destrezas discursivas, sino, empujado por el anhelo que el mundo sea mejor de lo que es.

Esa vocación por lo público que animó cada minuto de su vida, ese ánimo irrefrenable de intervenir en los debates de su tiempo sin dejar pasar casi ninguno, fue el fruto de una insobornable e incombustible vocación literaria. Fue la vocación por imaginar y escribir ficciones, por suplantar la realidad mediante la escritura, la que lo movió a adoptar el papel que ejercitó en la cultura y cuyo proyecto expuso, muy temprano, en una conferencia que dictó en la Universidad La República en Uruguay, el año 1966, y reiteró más tarde en esa magnífica conferencia “La literatura es fuego”.

Al leer esa conferencia hoy día, en la hora de su muerte, más de medio siglo después de ser pronunciada, sorprende y emociona la notable fidelidad que él mantuvo con el programa que allí se expone. Es verdad que sus adhesiones políticas se modificaron, que el fervor revolucionario que lo inflamó en los sesenta, fue sustituido por el suave escepticismo liberal, y que los escritos políticos de Sartre fueron desplazados por los de Aron o Berlin, pero por debajo de todos esos cambios que pudieron parecer veleidades, subsistió incólume la misma e insobornable convicción: el escritor era, a su juicio, un ser constitutivamente descontento, un profesional del desasosiego y la insatisfacción, cuyas ficciones acreditan una y otra vez que la realidad está mal hecha, que siempre está por debajo de nuestros sueños y de nuestras aspiraciones, y que vivimos gracias al auxilio de lo que no existe, gracias a eso que las novelas y los cuentos que escribió con un brillo que ciega, animan y fingen una y otra vez.

Sartre de cuyas ideas políticas se apartó, pero cuya concepción acerca del papel del escritor nunca dejó de lado le enseñó que escribir no era un acto de distracción, una actividad lujosa y prescindible de esas que dan un respiro, distraen de las penurias de la vida, apartan de las heridas domiciliarias y así nos permiten juntar fuerzas para los actos verdaderamente importantes. Nada de eso. Las consecuencias de la literatura, le enseñó Sartre, podían ser tan imperecederas como disparar un revólver.

A la hora de escribir nadie puede lavarse las manos: no cabe más que tomar posición frente a la realidad que a cada uno le tocó en suerte. Escribir era, pues, un acto político y no cabía más que responsabilizarse por él: el escritor estaba condenado a la responsabilidad y eludirla equivalía a querer saltar fuera de la propia sombra. Esas ideas que Sartre ayudó a esparcir —y que el propio Sartre luego abandonó cuando dijo que mientras un niño muriera en África, “La náusea” no valía la pena— persistieron en él animando su vocación hasta el día de su muerte y no es casualidad que su último proyecto literario fuera echar la vista atrás y escribir acerca de él.

Cuando se examina la brillante peripecia vital e intelectual de Mario Vargas Llosa, tapizada de polémicas, premios, disputa por el poder, entreveros, adhesiones políticas, se observa una fidelidad casi religiosa a ese principio según el cual la literatura es, a fin de cuentas, lo quiera o no el escritor, un acto por decirlo así político, una forma de rebelión con la que los seres humanos acreditan que el mundo podría ser distinto. Esta capacidad de la literatura para servir por sí misma la existencia humana, gracias a la relevancia histórica y política que poseen las ficciones, es un principio que Mario Vargas Llosa no abandonó nunca y, al contrario de lo que alguna vez creyó Sartre, él siempre pensó —incluso es probable cuando exhalaba su último suspiro— que una buena novela hacía más por la existencia humana que el más eficaz asalto utópico o político.

Gratitud con Mario Vargas Llosa

Gratitud con Mario Vargas Llosa

Había un soldado estoico en el alma del Nobel, que respondía al mal con imaginación, ironía, humor e inteligencia. Y con una inagotable combatividad moral. Yo sólo quise acompañarlo en su valerosa travesía liberal

Ha muerto Mario Vargas Llosa. Hace unos días, pensando en él, volví a recordar un poema de gratitud que se canta en la Pascua judía. Se titula “Dayenu”, Nos bastaría. Data del siglo IX y es una concatenación de expresiones de gratitud por los prodigios sucesivos que el pueblo de Israel recibió en su éxodo hacia la Tierra prometida. Extraído de su contexto religioso, el canto suena más natural y permanente. Puede expresar, por ejemplo, la gratitud acumulativa de hijos a padres, de discípulos a maestros. Con él quiero expresar mi gratitud de lector, de intelectual, de liberal y de amigo.

Si Vargas Llosa solo nos hubiese dado su obra de ficción, nos bastaría. Cuántas aventuras e historias nos han hecho vivir vicariamente sus novelas, cuentos, piezas de teatro. Cuánto hay que agradecer la sutil construcción de sus tramas, sus personajes inolvidables, su arquitectura clásica pero también osada, innovadora, su prosa nada barroca: precisa, riquísima y transparente. Recuerdo ahora Historia de Mayta, radiografía suprema del fanatismo guerrillero en Latinoamérica: una torcida religiosidad católica radicalizada hacia el marxismo y enamorada de su autoproclamada virtud llenó de muerte la región para luego volver la vista atrás sin verdadera conciencia o memoria de su responsabilidad en la tragedia. O La guerra del fin del mundo, esa gran épica tolstoiana, ese lienzo digno de Brueghel o el Bosco: asesinos brutales, bandidos de leyenda, cangaceiros implacables, curas pecadores, enanos de circo, prostitutas, beatos y beatas, comerciantes conversos. Lienzo de miseria, pero también de redención. Y cómo olvidar La fiesta del Chivo, retrato alucinante y definitivo del dictador latinoamericano que también lo es de la sociedad y el entorno que lo reclama y aplaude, y que finalmente, en un grito de libertad, a veces, lo exorciza.

Nada más remoto a Vargas Llosa que la fascinación del poder (tan característica en nuestra cultura y nuestra literatura). Pero lo notable ha sido su capacidad de canalizar su repulsión hacia la recreación puntual, quirúrgica de la maldad. La literatura se vuelve así la mejor venganza. Sin embargo, es preciso soñar con un mundo mejor, y ese fue el motivo de El Paraíso en la otra esquina, el retrato de Flora Tristán, tan ligada a la historia peruana, a la historia del arte y a la historia de una idea que obsesiona a Vargas Llosa como obsesionó a la humanidad desde la Ilustración, y que nuestro tiempo, quizá, ha sepultado: la idea de la Utopía. Y, en ese mismo género, destaca Tiempos recios, cuyo trasfondo es el golpe de Estado al presidente de Guatemala Jacobo Árbenz en 1954. Sin ese acto de incomprensión y soberbia de Estados Unidos –con personajes que prefiguran a Trump– no se explica la deriva comunista en América Latina, que seguimos pagando.

Si Vargas Llosa solo nos hubiera dado sus novelas, pero no su obra de no ficción, nos bastaría. Pero nos ha dado también extraordinarias obras de no ficción. La utopía arcaica, por ejemplo, dolorosa y empática radiografía del indigenismo peruano. Hacia 1993 publicó El pez en el agua (su autobiografía), exorcismo de una ardua campaña presidencial, valiente presagio de libertad en el continente. Ajuste de cuentas de Mario consigo mismo, el libro permitió a sus lectores asomarse a las desgarraduras y dolores, refugios y redenciones de su vida infantil y juvenil, y comprender su pasión por la literatura y la libertad.

Si Vargas Llosa solo nos hubiese dado sus novelas y sus libros de no ficción, pero no hubiese escrito reportajes o artículos, nos bastaría. Pero ocurre que también nos ha dado una obra vasta y aguda en esos géneros. En los años setenta, transitó de la liberación a la libertad, del universo racionalista y revolucionario francés al universo empírico y liberal inglés. Estábamos en la antesala de los ochenta, en la que la revista Vuelta de Octavio Paz enfrentó a las dictaduras de derecha y las revoluciones de izquierda. Mario dio muchas de sus batallas en nuestra revista. En Vuelta publicó su desgarrador reportaje sobre la matanza de Uchuraccay.

Si Vargas Llosa nos hubiera legado su obra de ficción, sus monografías y ensayos, sus artículos y reportajes, pero no hubiese desplegado ningún esfuerzo político directo, obviamente nos bastaría. Pero también ha desplegado ese esfuerzo. Su lucha por la presidencia del Perú en 1990 fue presagio de una era de libertad que ahora parece olvidada, pero volverá. En el Encuentro Vuelta de 1990 sepultó al PRI con una frase: “México es la dictadura perfecta”. En 2002 creó la Fundación Internacional para la Libertad, que ha congregado al pensamiento liberal ofreciendo soluciones prácticas a los problemas de la región. Al poco tiempo en congreso de la FIL en Caracas, Hugo Chávez, en una de sus típicas bravuconadas, lo retó a un debate público. Mario, con su valentía habitual, aceptó. A última hora, previsiblemente, Chávez reculó.

Si a lo largo de más de medio siglo de actividad literaria e intelectual mis caminos y los suyos nunca se hubieran cruzado, le estaría agradecido. Pero, para mi inmensa fortuna, nuestros caminos se cruzaron. Yo sólo quise acompañarlo en su larga y valerosa travesía liberal.

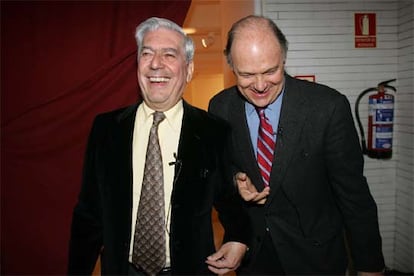

A veces notaba yo en su rostro una expresión de tristeza ante el desolador espectáculo del mundo. Pero de pronto, con naturalidad, veía aparecer una sonrisa. Había un soldado estoico en el alma de Mario, pero un estoico que respondía al mal con imaginación, ironía, humor e inteligencia. Y con una inagotable combatividad moral.

Hoy 13 de abril en la noche es la Pascua Judía. Hoy las familias entonan el Dayenu. Hoy, una vez más, te doy las gracias, Mario. No renunciaremos a la Tierra Prometida de la libertad. Pero mientras llega, la Tierra Prometida es la literatura, tu literatura.

Muere Mario Vargas Llosa, gigante de las letras universales

Muere Mario Vargas Llosa, gigante de las letras universales

- El escritor hispano peruano, premio Nobel de Literatura en 2010, fue autor de obras maestras como ‘Conversación en La Catedral’. Ha fallecido en Lima a los 89 años

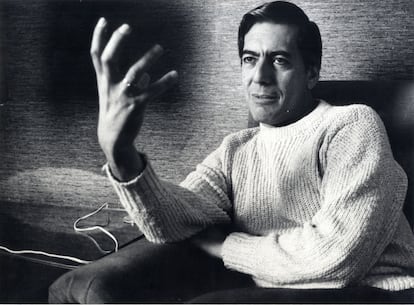

El novelista peruano Mario Vargas Llosa ha fallecido este domingo en Lima, según han informado sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana en un comunicado en el que no se daban más detalles sobre la enfermedad grave que padecía desde 2019. Nacido en Arequipa el 28 de marzo de 1936, el premio Nobel de literatura de 2010 acababa de cumplir los 89 años. Autor de obras fundamentales como Conversación en La Catedral, La ciudad y los perros o La fiesta del Chivo, fue uno de los escritores más importantes de la literatura contemporánea en cualquier lengua. Novelista, ensayista, polemista, articulista y académico, Vargas Llosa pasará a la historia como un extraordinario narrador y un influyente intelectual a la antigua usanza, es decir, anterior a las redes sociales.

“Su partida entristecerá a sus parientes, a sus amigos y a sus lectores, pero esperamos que encuentren consuelo, como nosotros, en el hecho de que gozó de una vida larga, múltiple y fructífera, y deja detrás suyo una obra que lo sobrevivirá. Procederemos en las próximas horas y días de acuerdo con sus instrucciones”, señala el comunicado de sus hijos. “No tendrá lugar ninguna ceremonia pública. Nuestra madre, nuestros hijos y nosotros mismos confiamos en tener el espacio y la privacidad para despedirlo en familia y en compañía de amigos cercanos. Sus restos, como era su voluntad, serán incinerados”, añaden.

En octubre de 2023 publicó su última novela, Le dedico mi silencio, que se cerraba con un escueto colofón en el que anunciaba su adiós a la ficción. Dos meses más tarde se despedía también del columnismo periodístico, es decir, de su Piedra de toque, la tribuna que desde 1990 publicaba quincenalmente en EL PAÍS. Esos artículos eran la demostración de su inagotable curiosidad intelectual y de su afán por intervenir en todos los debates sociales y políticos de la actualidad. En ellos, como en algunos de sus ensayos, aparecía ese Vargas Llosa progresista en lo moral, pero neoliberal en lo económico que desconcertaba (y hasta irritaba) a los miles de admiradores de sus novelas.

Fue su compromiso político conservador el invocado durante años para explicar la tardanza en recibir un galardón para el que parecía predestinado: el Premio Nobel de Literatura. En 2010, justo cuando había desaparecido de las apuestas, la Academia Sueca lo despertó de madrugada en Nueva York —era profesor invitado en Princeton— para anunciarle que por fin se le había concedido la medalla más codiciada de las letras universales. ¿La razón? “Por su cartografía de las estructuras del poder y sus afiladas imágenes de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo”. Tenía 74 años y acababa de mandar a la imprenta una novela sobre el colonialismo salvaje asociado a la explotación del caucho: El sueño del celta.

Desde que debutó con 23 años con un volumen de cuentos —Los jefes (1959)—, no había dejado de escribir y publicar. Sin embargo, para encontrar una de sus grandes obras de ficción en el momento del Nobel había que remontarse una década atrás, hasta La fiesta del Chivo (2000). En cierto modo, aquella novela basada en hechos reales sobre la tiranía del dominicano Rafael Leónidas Trujillo era su tardía contribución a la oficiosa conjura de los autores latinoamericanos para retratar las dictaduras del subcontinente. Gabriel García Márquez (El otoño del patriarca), Miguel Ángel Asturias (El señor presidente) o Augusto Roa Bastos (Yo, el Supremo) le precedieron en la tarea.

Vargas Llosa fue parte fundamental del estallido global —el famoso boom— de la literatura latinoamericana desde que en 1963, siendo apenas un veinteañero, ganó con La ciudad y los perros otro premio, el Biblioteca Breve, convocado por la editorial barcelonesa Seix Barral. La inspiración le llegó desde su propio pasado: la adolescencia en el Colegio Militar Leoncio Prado de Lima, un sórdido lugar en el que lo internó su padre para sacarlo de la mansa órbita de la familia materna.

De hecho, la reaparición de su colérico progenitor, al que durante años creyó muerto, supuso el traumático fin de una plácida infancia transcurrida en Cochabamba (Bolivia) y en Piura, en el norte del Perú. No en vano, fue el momento de la resurrección paterna el elegido por el escritor para abrir sus memorias, El pez en el agua. Las publicó en 1993, tres años después de que Alberto Fujimori lo derrotase en las elecciones presidenciales. Aquella frustración política ocupa los capítulos pares de un largo relato que se completa en los impares con la educación literaria y sentimental del autor: desde que en 1957 viaja a París por primera vez gracias a un concurso de cuentos hasta el día en que acude a una perrera para rescatar al Batuque, un “chucho” que le habían regalado. Allí contempló una escena de brutalidad contra los animales de la que tuvo que recuperarse en el primer “cafetucho” que encontró: La Catedral. En 1969, ese episodio abriría Conversación en La Catedral, cuyo arranque entró instantáneamente a formar parte de la historia de la literatura: “¿En qué momento se había jodido el Perú?”.

Esa novela fue la primera que redactó como escritor profesional gracias a una figura decisiva en su carrera literaria: Carmen Balcells. Instalados en Londres desde 1966, el novelista y su familia vivían con lo justo gracias a las clases de literatura que él impartía en el Queen Mary College cuando la agente literaria le ofreció un sueldo a cuenta de los derechos de aquella obra maestra en marcha. Con una condición: que se instalase en Barcelona y se dedicara exclusivamente a escribir. Fue lo que hizo entre 1970 y 1974, periodo en el que coincidió en la capital catalana con otro futuro Nobel, García Márquez, sobre el que escribió un estudio de referencia —Historia de un deicidio— y al que le unió una estrecha amistad que acabó rota por un episodio sin aclarar que terminó con Vargas Llosa poniendo un ojo morado a su colega.

Lima, Madrid, París, Londres y Barcelona forman la cartografía vital de un hombre al que le iba como un guante la etiqueta de escritor universal. Bebió de todas las fuentes y participó en todos los debates. Si su maestro literario fue Flaubert —del que aprendió que adonde no llega el talento llega el esfuerzo—, su primer referente ideológico fue Jean-Paul Sartre. Con el tiempo bromearía con su apodo de juventud —el sartrecillo valiente—, pero durante años creyó ciegamente en el compromiso del escritor a la manera teorizada por el filósofo francés. La muerte ha truncado su último proyecto literario: un ensayo sobre su obra.

En 1971, a raíz del caso Padilla, rompió con la revolución cubana —otro de sus fervores— y con el comunismo. A partir de entonces sus influencias soplaron desde la orilla opuesta: un liberalismo político forjado por pensadores como Karl Popper, Isaiah Berlin o Raymond Aron que en lo económico se tradujo en el neoliberalismo de Margaret Thatcher, cabeza visible de la revolución conservadora que triunfó en los años ochenta del siglo XX y tuvo su momento icónico en la caída del Muro de Berlín.

Más de una vez recordó Vargas Llosa, con la ironía soterrada que le caracterizaba, que en la casa de su infancia la definición de liberal la dio su abuela Carmen: “Alguien que no va a misa y que se divorcia”. En una de sus últimas entrevistas de televisión, grabada para el programa de su amiga Mercedes Milá, el Nobel peruano explicó que la familia era para él símbolo del orden, y que lo suyo fue siempre “la aventura”. En efecto, su vida sentimental estuvo atravesada por grandes pasiones que se desarrollaron contra todas las convenciones burguesas: con su tía Julia, 10 años mayor que él; con su prima Patricia, madre de sus tres hijos (Álvaro, Gonzalo y Morgana); o con Isabel Preysler, a la que se unió en 2015, cuando contaba 79 años. Rompieron con cierto escándalo en diciembre de 2022.

En posesión de todos los galardones posibles (del Cervantes al Nobel pasando por el Princesa de Asturias, el Rómulo Gallegos y hasta el Planeta), Mario Vargas Llosa fue miembro de la Real Academia Española (sillón L), corporación en la que ingresó en 1996 con un discurso sobre Azorín al que respondió Camilo José Cela. En noviembre de 2021 se convirtió también en uno de los “inmortales” de la Académie Française pese a no haber escrito una sola línea en la lengua de Molière. “Yo aspiraba secretamente a ser un escritor francés”, dijo en febrero de 2023 al comienzo de su discurso de ingreso en una ceremonia a la que acudió el rey Juan Carlos.

Acostumbrado desde joven a acumular distinciones, siempre dijo que su gran objetivo era no convertirse en estatua. En 2019, cuando parecía que ya no escribiría nada a la altura de sus grandes novelas, publicó la soberbia Tiempos recios, basada en la intervención de la CIA para derrocar —en 1954 y con falsas acusaciones de comunismo radical— el Gobierno tibiamente socialdemócrata de Jacobo Árbenz en Guatemala. La obra se cierra con un párrafo en el que Vargas Llosa, anticastrista acérrimo, demostraba que antes que enemigo de Fidel Castro era amigo de la verdad. La lección guatemalteca, reconocía, llevó a la Cuba revolucionaria a aliarse con la Unión Soviética para “blindarse contra las presiones, boicots y posibles agresiones de los Estados Unidos”. En su opinión, “otra hubiera podido ser la historia de Cuba” si EE UU hubiera aceptado antes la “modernización y democratización” de la Guatemala ensayada por Árbenz. Ese reconocimiento fue una de las últimas lecciones intelectuales de un escritor indiscutible al que le encantaba discutir. Y que siempre afrontó el debate ideológico sin rastro de cinismo.

Para él, escritura y política siempre fueron dos caras de la misma moneda: la de la libertad individual. A costa incluso de la justicia social. Por eso remató su discurso del Nobel recordando que “las mentiras de la literatura se vuelven verdades a través de nosotros, los lectores transformados, contaminados de anhelos y, por culpa de la ficción, en permanente entredicho con la mediocre realidad”. La lectura, añadió, inocula la rebeldía en el espíritu humano: “Por eso tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo, la más eficaz manera que hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar a la carcoma del tiempo y de convertir en posible lo imposible”. Y en su caso, algo más: ser inmortal para sus lectores.

0 Comments